ゼンターリ顆粒水和剤の活用法

野菜を育てていると、収穫直前に害虫が発生して困った経験はありませんか?

害虫が発生したけど、何か対策方法はないですか?

あと数日で収穫なのに、農薬は使えないし…

という場面で頼りになるのが、ゼンターリ顆粒水和剤です。

この農薬は、生物由来のBT剤(バチルス・チューリンゲンシス菌を使ったもの)で、化学合成農薬に比べて安全性が高く、収穫前日まで使うことができます。

特に、野菜の葉を食い荒らすアオムシやコナガなどのチョウ目害虫に効果があり、環境に優しく、有機栽培を目指す人にもぴったりです。

私は野菜作りを始めてから、現在まで下記の3カ所の貸し農園を借りてきています。

- 2020〜2022年 シェア畑

- 2022〜2024年 市民農園

- 2024年〜 マイファーム

- ゼンターリ顆粒水和剤の基本情報

- ゼンターリ顆粒水和剤の活用方法

- ゼンターリ顆粒水和剤の使用の際の注意点

今回の記事では、ゼンターリ顆粒水和剤について、詳しく解説しています。

使用方法を知りたい!!

という方に参考になる記事になっています。

ぜひ、この記事を参考に、ゼンターリ顆粒水和剤を取り入れてみてくださいね。

ゼンターリ顆粒水和剤とは?

ゼンターリ顆粒水和剤は、天然由来の微生物成分「BT菌(バチルス・チューリンゲンシス)」を使った殺虫剤で、化学農薬とは異なり自然由来の力で害虫に効果があります。

特に、ヨトウムシ、アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウなどチョウ目の害虫に強い効果があり、幅広い作物に安心して使えます。

BT剤は微生物由来のため化学合成農薬とは異なり、哺乳類や鳥、魚、ミツバチなどの益虫にはほとんど影響がないので、安心して使えます。

ゼンターリ顆粒水和剤

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 効能 | ・チョウ目害虫(アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなど)に効果あり ・従来のBT剤や他剤に抵抗性のある害虫にも有効 ・チョウ目害虫の幼虫に作用し、摂食停止、衰弱死に導く ・人や動物に対する安全性が高い生物農薬(BT菌製剤) |

| 使用量(希釈倍数) | ・水100ℓあたり約1g(1000~2000倍希釈が目安) ・作物や品種により適正倍数が異なるのでラベル指示を厳守する |

| 使用タイミング | ・幼虫の若齢期(ふ化直後~小さいうち)に散布すると効果大 ・効果は10日程度持続するため、発生初期に散布が望ましい ・ヨトウムシ類は発生が分かりにくいため、発生期に1週間ごと散布すると予防効果あり |

| 注意点 | ・展着剤を併用すると効果が安定 ・アルカリ性農薬(石灰硫黄合剤、ボルドー液など)との混用は避ける ・白菜では結球期以降や黄芯系で薬害(葉の褐変)が出やすいため注意する ・葉裏までしっかり薬剤がかかるように噴霧器を使用(ジョウロ不可) ・散布液は作ったらすぐに使用し、放置しない |

| 安全使用 | ・散布時はマスク、手袋、長袖など保護具を着用する ・作業後は石けんで手や顔を洗い、衣服も取りかえる ・皮膚や眼に入った場合はすぐに洗浄し、必要に応じて医師に相談する |

| 環境への配慮 | ・養蚕地域や桑園の近くでは使用を避ける(蚕に毒性あり) |

| 保管・廃棄 | ・直射日光を避け、低温乾燥下で密封保存する ・残った薬液や空容器は適切に処理し、放置しない |

| 有機栽培への適用 | ・天然由来のBT菌製剤のため、有機JAS・特別栽培農産物にも使用可能する |

| その他 | ・使用回数制限はなく、繰り返し散布可能 |

注意点

- 天然成分由来で環境や人畜への影響は少ないのですが、取り扱いには注意が必要です。

- 詳しい適用害虫や作物ごとの使用法、総使用回数は製品ラベルや説明書の記載を必ず確認してください。

| 住友化学園芸 殺虫剤 STゼンターリ顆粒水和剤 20g オーガニック アオムシ ヨトウムシ 新品価格 |

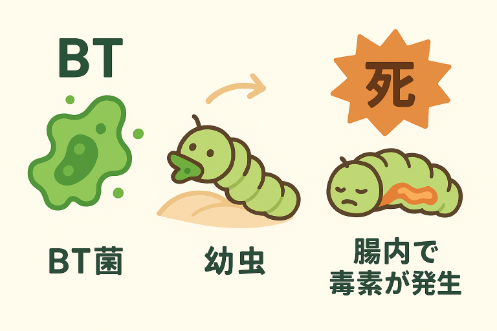

ゼンターリ顆粒水和剤が害虫に効く仕組み

植物に付着したBT菌を害虫の幼虫が食べると、腸内で毒素が発生して、死滅するという仕組みです。

薬効は害虫がBT菌を摂取後1〜3日で致死しますが、食害はすぐ止まります。

ゼンターリ顆粒水和剤の適用表

| 作物区分/作物名 | 適用害虫 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 |

|---|---|---|---|---|

| 野菜類(キャベツ・白菜除く) | アオムシ、コナガ、ヨトウムシなど | 1000~2000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| キャベツ | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ | 1000~2000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| 白菜 | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ | 2000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| アワ、ひえ | アワノメイガ | 2000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| えごま(種子) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| かぼちゃ(ぺぽかぼちゃ種子) | ヨトウムシ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| ウリ科野菜類 | ウリノメイガ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| トマト、ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| パセリ | キアゲハ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| いも類 | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう | ウリノメイガ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| 果樹類 | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

| とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100~300 ml/10a(㎡) | 発生初期、収穫前日まで |

出典: 農林水産省ウェブサイト 農薬登録情報提供システム を加工して作成

ゼンターリ顆粒水和剤の活用法

ゼンターリ顆粒水和剤の特徴

- 収穫前日まで使用可能できる

- 天敵やミツバチなどの有用生物への影響が少ない

- 害虫がゼンターリが付着した葉を食べることで効果を発揮する

- 害虫の幼齢幼虫(小さい幼虫)の段階で散布するのが最も効果的

ゼンターリ顆粒水和剤を使用するポイント

- 定期的に観察する

- 幼虫を見つけたら、早めに散布する

- 食害が始まった直後の小さな幼虫のときに散布する

- 定期的な散布をする

- 噴霧器で散布する

- 葉裏まで薬液がかかるように散布する

- ボルドー液やアルカリ性肥料などとの混用は避ける

- ゼンターリ顆粒水和剤は、水に溶けやすい性質があるため、晴れが続く日に散布する

ゼンターリ顆粒水和剤の使用方法

必要物品

- ゼンターリ顆粒水和剤

- 水

- 噴霧器(ジョウロはで薬液が一気にかけてしまうと、液がたまった部分が枯れてしまうことがあるので、避けたほうがいいです)

- 手袋

- メガネ

- マスク

使用方法

ゼンターリ顆粒水和剤は、顆粒を水で溶かしてスプレーします。

1.使用タイミング

- 害虫が発生し始めたとき

- 幼虫が小さいとき

2.希釈する

- ゼンターリを水で、1000〜2000倍に希釈する(例:水1〜2リットルに対してゼンターリ1g、500mlのスプレーボトルにゼンターリ0.25〜0.5g)

- よくかき混ぜる

- 希釈したものはすぐに使用し、使い切るようにする

3.散布する

- 葉全体に散布する

- 葉の裏側にも散布する

※散布頻度:1週間から10日に1回程度

ゼンターリ顆粒水和剤の使用の際の注意点

- 薬害のリスク:高温時に使用すると、薬液がたまった部分で薬害が発生する可能性がある

- 展着剤の使用:展着剤を加用することで効果が高まる場合がありますが、混用による薬害のリスクがある

- 若齢幼虫限定: 成虫や老齢幼虫には効きにくいので、幼虫の間に散布する

- 使用制限: 作物によっては使用制限あり

- 保管: 直射日光を避け、涼しい場所で保管する

- 取り扱い:散布時はマスクや手袋を着用し、目や皮膚に触れないようにする

- 環境影響: 益虫に優しいですが、水辺近くでは注意する

- 薬害リスク: 展着剤の選び方を間違えると、葉が傷む場合がある

- 天候:散布直後に雨が降ると、成分が流れてしまい効果が低下する可能性があるので、天気予報を確認し、いいタイミングで散布する

※当ブログの情報は、家庭菜園を楽しむための一般的な参考情報です。

資材の使用にあたっては、必ず各製品の表示内容を確認し、用法・用量を守ってください。

記事内容の利用によって生じたいかなる問題についても、当ブログでは責任を負いませんのでご了承ください。

よくある質問

なぜ、収穫前日まで、使用できるのですか?

ゼンターリ顆粒水和剤が収穫前日まで使用できるのは、有効成分が微生物由来であるためです。化学合成農薬のように作物に残留する心配が少なく、安全性が高いとされています。

まとめ

ゼンターリ顆粒水和剤は、天然成分由来で安全性が高く、収穫前日まで手軽に使える農薬です。

適切な使用方法を守ることで、効果的に害虫を駆除し、作物を守ることができます。

- 害虫に悩まされず新鮮な野菜を収穫したい

- 安全で効果を得たい

- 環境にも配慮したい

という方に最適な農薬です。

安全性が高く、収穫前日まで使えるとはいえ、どんな農薬も使用上の注意をよく読み、正しく使うことが大切です。

記載されている使用量や回数を守って、安全な野菜作りを楽しんでくださいね。